أمل ممدوح

لم تكن تملك إن رأيته أن تمنع تدفق صوته نبيل الطابع، خجول الملامح، صادق الخلجات إليك، بما يحمله من بصمة روحه الرهيفة الراقية، وأن تستدعي شخصيته إن كنت تعرفه حين تشاهد عملا له، فتلتحم بنسيجه السينمائي وأنت تشاهده، أو ربما تستنتج ملامح شخصيته وهذه الروح النبيلة، من بصمة عالمه الفني إن لم تكن تعرفه، حيث يتناغم هنا النبع مع مائه فيدل كلاهما على الآخر، فتشعر بنبل وصدق تعكسه أفلامه، فمعه تشعر بأن الواقع الذي عشق تسجيله، له أجفان أيضا كالأحلام في شاعريتها، وربما كان لكاتبة هذه السطور أن تعرفه طفولتها بشكل روحي، كصديق أثير لوالدها منذ وعت على الحياة، لتعيد معرفته فنيا وذهنيا كبيرةً من خلال أفلامه، فإذا بالجانبين ينسجمان بلا تضاد ..

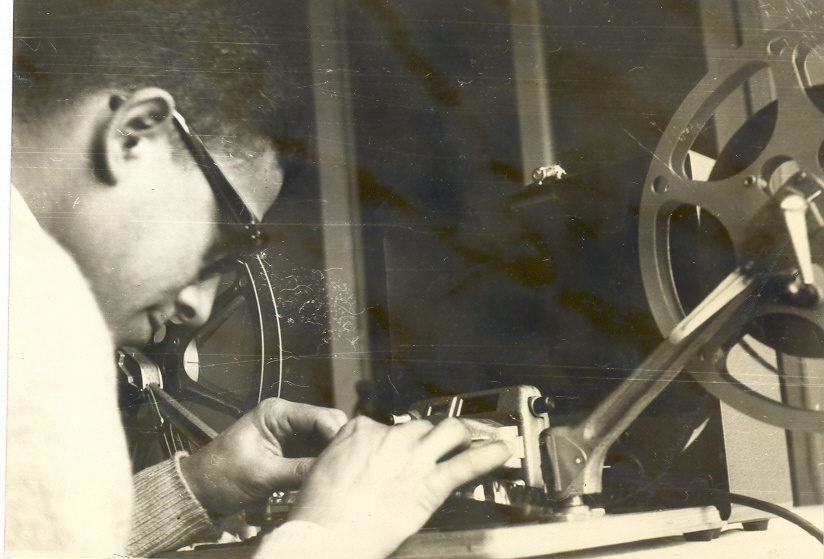

هو المخرج التسجيلي أحمد راشد ( 1938 – 2006 )، أحد أهم المخرجين الرواد للسينما التسجيلية المصرية؛ حاملو شعلات الشغف الأولى، والشغف النقي ملمح يفرض نفسه عند التعرض لأفلام أحمد راشد؛ شغف الإبحار في الحالة وتتبعها حتى عمقها الصادق، بلا ادعاء أو افتعال أو تعمد لاستعراض، يقدم الواقع بتلقائيته مع عذوبة شعرية تميزه.

النشأة وبداية العشق

تستطيع من مشاهدة عدد من أفلامه والتي تزيد عن الثلاثين فيلما، أن تعرف ملامح همه وتوقه ومزاجه الفني، بل تركيبته النفسية والشخصية، هذا الدارس للفلسفة الذي فتن شغفا في صباه بالسينما، التي نشأ محاطا بالكثير من دورها في حي عابدين حي نشأته، واعتاد ارتيادها حتى صار حريصا على حضور ندوات الأديب يحي حقي السينمائية، في دار الكتب منذ عام 1957، ففاز في مسابقة النقد التي نظمتها عن فيلم “المثال مختار”، بلجنة استشارية كان عضواها الأديبين الكبيرين نجيب محفوظ وعلي أحمد باكثير، حتى إذا ما توقفت هذه الندوة، أسس مع رفقائه هاشم النحاس وأحمد الحضري ويعقوب وهبي وعبد الحميد سعيد وغيرهم “جمعية الفيلم”، المستمرة للآن والتي أغرم من خلال عروضها التسجيلية الكثيرة بهذا العالم، فكان أن صنع ” شهر الصيام” فيلمه الأول كمخرج هاوٍ، وهو ما زال يتدرب على يد مخرج تشيكي للأفلام التسجيلية، تمت الاستعانة به لتدريب السينمائين، وذلك بعد إنشاء المركز القومي للسينما التسجيلية عام 1967، ليكون فيلم “العار الأمريكي” بنفس العام بالاشتراك مع المخرج سعد نديم أول أفلامه كمخرج محترف، والذي عرض كثيرا في التليفزيون في ذلك الوقت، بسبب إغلاق دور السينما وقتها بسبب أجواء الحرب، فيؤسس مع رفاقه مجلة “الثقافة والحياة “، مع مشاركته في تأسيس جماعة “السينما الجديدة” وجمعية نقاد السينما المصريين وجماعة السينمائيين التسجيليين المصريين، وقد كتب وأخرج على مدار مشواره العديد من الأفلام التسجيلية، التي نال عنها الكثير من الجوائز وشهادات التقدير داخل مصر وخارجها، كما ترك عددا من المقالات النقدية والكتب السينمائية المؤلفة والمترجمة.

أسلوبه وطابعه الخاص

الميل للسير الذاتية سيكون أول ما تلحظه عند استعراض أفلامه؛ “أم كلثوم واللحن الأخير”، “توفيق الحكيم (عصفور من الشرق)”، “يحيى حقي ..عطر الأحباب” و”فنان الباتيك علي دسوقي”..، لتكون ثاني ملاحظاتك ميل للأفلام الوطنية أو السياسية القومية، التي شكلت عددا كبيرا من أفلامه مثل “العار الأمريكي” ” بورسعيد 71″، “من أجل مصر”، “أبطال من مصر”، إحنا شباب النصر،..”، أفلام على مباشرة موضوعاتها، تحوي مذاقا فنيا خاصة، وصدقا وحيوية، بإيقاع متدفق، مع تماسك السرد برغم عدم خطيته في كثير من الأحيان، مع مادة تصويرية ثرية وتصوير يكمل باطن ما تقوله الصورة.

يمكن القول أن من أكثر السمات الفنية التي تميز بها أحمد راشد، جاذبية السرد وحيوية الإيقاع، وتنويعه بين بصري وسمعي، ما يضيف مذاقا خاصا لأكثر المواضيع صرامة وجدية، ومن خلال سرد بسيط غير معقد لكنه عميق إنسانيا، فتتولد أمامك طبقات متعددة للتلقي، يتيح تعاط إنساني مع ما يقدم، مع إطلالة شعرية بالصورة وبالتعليق الصوتي وتنويعاته الأدائية والصوتية، ومن ذلك الاستعانة أحيانا بصوتين لمعلقين، بمستويين مختلفين للسرد، أو استخدام صوت أحد الفنانين بأداء فني حميمي، يضيف دفئا يجدد الإيقاع، ويزيل جمود أو رتابة السرد، مع تنويعات أدائية لهذه التعليقات الصوتية، ما بين أسلوب تقريري أو روائي شعري، لراو يستعير روح وأعماق الشخصية، كما مثله صوت الفنان محمود مرسي في تعليقه بضمير المتكلم، في فيلم عن يحي حقي “عطر الأحباب “، مما خلق للفيلم روحا حية دافئة التأثير.

الكاميرا .. بوح ذكي الحس

لدينا أيضا في أفلامه عين كاميرا واعية بحركة مركزة، تعلم تماما ما تفعل وأين تذهب بحيوية، بدون ثرثرة أو تشتت، ودون أي رتابة، بتنوع في الزوايا بمدلولات درامية ونفسية، وبتعبير متجدد دون أن يفقد أسلوبية الفيلم، قد يبدأ بك من استعراض بيئة الحدث كعمق مكاني للإنسان، لتلتحم بعدها بنسيج الموضوع نفسه، وقد يبدأ بلقطة طويلة ليبدأ التقدم من عمقها الخلفي “الباك جراوند”، بشكل مشوق وصولا للقطة الموضوعية المركزية في المقدمة، وعادة قبل أن تسنفذ الصورة محتواها وطاقتها الدرامية والجمالية، يبدأ التقديم للمشهد التالي بصوت نابع منه، كربط دائم مستمر لا يفلتك، فيسلمك للجديد قبل أن تتشبع من المشهد القائم، قد تتنقل الكاميرا في أرجاء المشهد الجانبية، تلتقط ما يضيف له عمقا، مع استمرار محورية بطله وحدثه، مع حضور لبيئة المكان ومفرداته، فكل شيء يحكي قصته، في ملامح روائية تمتزج بالحالة التوثيقية في سينما أحمد راشد، ولعرض أكثر تفصيلا لأسلوبه السينمائي، سنتوقف مع فيلم أراه من أهم وأبدع أفلامه، وقد نال عنه أكثر وأهم جوائزه من مصر وخارجها، كجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان لايبزج بألمانيا، فهو نموذج لصناعة فيلم تسجيلي بمقاييسه النموذجية التقليدية، بشكل إبداعي فني في كل تفاصيله يفيض بالعذوبة والصدق الفني؛ هو الفيلم التسجيلي القصير ” أبطال من مصر” إنتاج 1974 ، فلا تتجاوز مدته الربع ساعة، وقد أنتجه المركز القومي للسينما بتكليف من الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في أعقاب حرب أكتوبر، حيث عرض على راشد عددا من بطولات الحرب، فانتقى منها قصتي بطلي فيلمه؛ “مكارم” ضابط السلاح الجوي، والشهيد المجند “فتحي عبادة”.

أبطال من مصر .. يروي عنه

طفل عارٍ في صورة رمادية مزرقة..شاحبة بغموض بلا كآبة، بإضاءة طبيعية وقت الغروب، بعدما أسلمت الشمس وهجها الدافىء، فلا أثر لضوئها المباشر، في لمسة أسطورية شعرية، يتقدم نحو النهر المتدفق منسابا فيه بمهارة تبدو جينية عتيقة، ملتحما بالطبيعة الأصل كجزء منها، يفيض بجسده الحر الصادح في البرية في ماء النيلن كما طقس تعميدي تبدأ به الحياة والهوية، وذلك في مشهد تعبيري افتتاحي للفيلم، يربط الكيانين البشري والبيئي ( الإنسان المصري والنيل).

ينقسم الفيلم لقصتين، الأولى قصة الضابط “مكارم” قائد إحدى كتائب سلاح الطيران في حرب أكتوبر، والتي أسقطت 7 طائرات، وقد عاد سليما منتصرا، والأخرى للشهيد “فتحي عبادة”، لم تسد الفيلم حالة تقريرية أو دعائية مستدرة لتعاطف أو معظمة لحالة الفقد، وإن ساد شجن هادىء يسعى لأمل وابتهاج، أو أمل يكسوه لمحة شجن، كما في الثيمة الرئيسية للحن الموسيقي المميز، الذي وضعه الموسيقار جمال سلامة، بشكل متشرب لمذاق البيئة المصرية، حيث آلة الفلوت بتأثير صوت الناي مع آلة القانون بزخرفة حيوية هادئة، تنسجم مع الحالة الدرامية والبيئية.

تأتي بداية الفيلم بعد التتر بطريق سفر لا يخل من المفردات الحميمة للبيئة المصرية، فنرى ضفة للنيل في مقدمة الصورة، ونرى الشجر والنخيل على الضفة الأخرى، مع حضور الشمس أيضا والتي تعددت حالاتها الضوئية في الفيلم، لكنه لم يتخطاها لليل أو الظلام، فكانت آخر درجات الضوء في وقت الغروب، والذي جاء بدوره بدرجات إضاءة متفاوتة، لكنها لم تحمل كآبة ولم تعبر الضوء نحو الظلام.

يبدأ مشهد البداية قبيل وقت الغروب بقليل، نرقب سيارات الطريق السريع، حتى إذا ما ظهرت سيارة التصوير ومرت مع الطريق، انعكس اتجاه الكاميرا وسارت تتبعها باتجاه حركتها، يصاحب المشهد تعليق صوتي لمخرج الفيلم، وهو يعبر عن حيرة صنع فيلم عن أبطال مصر، مقررا ضمنيا أن البطولة تتضمن الشعب نفسه وأهله البسطاء، ليظهر في مشهد آخر وهو يجري الحوار مع أهل البطل الثاني، تظهر أجهزة التسجيل ويظهر صوت خافت لأحد الأهالي وهو يظنها أسلاك كهرباء، كما يظهر أحد أفراد طاقم العمل وهو يسجل صوتيا، وهو ما لم يكن سائدا في الأفلام التسجيلية، لكن هذا الكسر للإيهام كحالة تقترب للفيلم داخل فيلم، جاء مدعما لحالة تلقائية واقعية تضم الجميع صناعا وأبطالا وموضوعا ومكانا، فصناع االفيلم جزء صادق من الحالة وليسوا متفرجين فقط.

الواقع راويا صوفيا ..

اعتمد سيناريو الفيلم وهو أيضا لأحمد راشد؛ الشكل السردي القصصي، من خلال قصتين تم دمجهما لتنبع إحداهما من الأخرى بسلاسة، دون فصل حاد وبتجانس محكم اتصف به الفيلم، فاشتفت الحكاية الثانية من رحم الأولى بسلاسة، حيث يتجه بنا ضابط الحكاية الأولى في نهاية حكايته إلى المقابر ببدلته العسكرية زائرا قبر زميله الشهيد فتحي عبادة، في لمسة وفاء وتقدير، بوقفة منتصبة بكبرياء وخشوع معا باتجاه القبر، ترتفع معها الكاميرا تدريجية مبتعدة بهدوء، في إيحاء بتحية روحية وقراءته الفاتحة، وحالة تشريفية باسم الوطن يؤكدها ارتداء البدلة العسكرية، ليبدأ ذكر اسم الشهيد فتحي عبادة في نهاية المشهد، يمهد لحكايته التي تبدأ في المشهد التالي.

يبدأ المشهد التالي وأول مشاهد حكاية “فتحي عبادة”، بتعليق بصوت أبيه يصاحبه مشهد لجريان النيل، ثم طريق سفر بلائحة تشير إلى بني سويف، كحالة من الانتشار في أرجاء مختلفة لمصر قدمت أبطالات، جمعتها نفس المعركة، لنتتبع سيارة التصوير في الطريق من جديد، كوحدة تربط الفيلم تتكرر في بداية القصتين، وتمثل إحدى ملامح وحدة بصرية عضوية بين القصتين، مع وجود النيل في القصتين، واللحن الموسيقي الواحد، الذي يتجدد إيقاعيا، فيتسارع أو يتباطأ ويطول أو يقصر، يعلو ويخفت باعثا حالات متنوعة بحسب السياق، من تأمل وشجن وأمل، كما تبدأ كلا القصتين بصوت كل أب ساردا عن ابنه، وهو خيار جيد يعبر عن بطولة المحيطين ومسهمته في صناعة البطولة، وبرغم أن الأول عاد إليه ابنه بينما الآخر فقده، إلا أن كلاهما فخور قوي راض بلا ندم، وهذا التنوع في مصير البطلين أضاف للحالة العامة ودعمها، خاصة حين نعلم أن الأب الأول غامر طوعا بتقديم ابنه الوحيد الذي كان يسهل إعفاءه من التجنيد؛ تقديسا للنداء الوطني، ويعتبر اختيار الفيلم ترتيبه بتقديم قصة البطل الحي عن البطل الشهيد، اختيارا موفقا يخدم المقارنة التلقائية اللاحقة، التي يضيق إثرها هوة الاختلاف ولا تتسع بعكس المتوقع، فرد فعل الأسرة الثانية لا يختلف كثيرا عن الأولى برغم الفقد وفارق الحالتين، فبعكس المتوقع نفاجأ بفخر وتماسك صلب يخشع من يتأمله، وإن أفلت الحزن من جنباته، كزخات هادئة راضية دون جزع، ما يلقي الضوء على عظمة هذا الخام البشري نفسه، فكلهم أبطال من مصر.

هناك سرد مشبع بسلاسة بملامح الشخصيات وحضورها الإنساني، وبالتفاصيل الصادقة، والأحداث سواء السابقة أو اللاحقة للحدث (المعركة)، يتكشف عالم الشخصية القريب والأبعد ونتعرف على ملامحها سواء كانت حاضرة كالبطل الأول أو غائبة كالشهيد الثاني، بما يفسح الطريق لسريان العاطفة الخاصة بكل حكاية بطريقتها الخاصة، وبسرد تصاعدي ومتماسك تراكميا لكن ليس متسلسلا بالضرورة، فالسرد متنوع أسلوبا وترتيبا، ما ساهم في تماسكه وفنيته مونتاجا إبداعيا لكمال أبو العلا، فتبدأ الحكاية الأولى تبدأ ببطلها حيا سليما يلعب مع ابنه ضاحكا في حديقة، ثم يبدأ الأب في سرد ما قبل المعركة، ثم نصل للمعركة بمشاهد ممثلة لها، مع مونتاج متوازي لأسرة البطل الصغيرة وقتها، بدمج بين المشهدين والحالتين من خلال خطاب تتلقاه الزوجة من زوجها المقاتل، يروي لها عن المعركة ويطمئن على أسرته، ليصل بنا للحظة الحاضرة بنفس الموقع، حيث الأب العائد مع ابنه يقفان فوق إحدى الدبابات المتبقيات من المعركة، يتفقدانها بحالة من الزهو تغذي مذاق النصر، ليذهب بنا في مشهد انتقالي بعده ليزور قبور رفاقه وخاصة بطل الحكاية القادمة بما لتلك النقلة من حي لميت من شجنها، خاصة مع ابتعاد الكاميرا في اللقطة الطويلة واتساع مشهد القبور المتراصة كحالة منح متسعة مستمرة، لنترك القصة الأولى وما تمثله من حالة عصرية تبدو في المدينة، لمكان آخر في تنوع مكاني جيد، لتأتي القصة التالية في الصعيد، بسرد جديد لأب آخر عن ابنه، لكن وحده دون ابنه الذي صار شهيدا، مع تأمل جريان النيل الذي يلعب البط على ضفته، ومشهد للطريق إلى بني سويف، حتى الوصول لمقر الأسرة ؛الأم والأب والإخوة، والتعرف على شخصية الشهيد وعالمه النفسي من خلال كتبه وخطه وخطاباته وحكايات الجميع عنه، الخالية من المبالغات والافتعال، مع التعرف على عالم وعمل الأب مفتش ري الطرق والأم الفراشة في وحدة صحية، اللذان ينحيان بصمودهما حالة الرثاء، لتتحول لإعجاب وتقدير بتماسكها الشجاع، بما لا ينفي حزنهما الذي يظهر بشكل أو بآخر، سواء بفخر الأب بحزن دفين يحس، وهو يقرأ جملا من خطاب ابنه، أو بالتركيز على خط العلاقة بين الأم وابنها وما يضمه من عاطفة لا تخطىء وصولها لأحد، برغم عدم بكائها، ومنها حديثها عن زيارة ابنها لها في أحلامها قبل موته بلمحة روحية شاعرية، أو الحشرجة الصادقة لصوتها وهي تنفي اعتراضها على موته بكونها مؤمنة، بجملة صارت شهيرة في الفيلم” لكن الفراق صعيب”.

لم يتطرق السرد في القصة الثانية لواقع المعركة، مكتفيا بتأثيرها حيث تم استشهاد بطلها، وهو خيار بليغ متزن، خاصة مع تطرق الحكاية الأولى لذلك إضافة لما فيها من شجن، ليأتي خيار جيد جديد، حيث تختتم الحكاية وبالتالي الفيلم، بتقديم “عبادة” الأخ الأصغر لفتحي، نفسه من جديد للنداء الوطني، في مشهد كموكب يدمج شعور الفاف والوداع معا، صيغ تشكيليا وضوئيا بكاميرا سعيد شيمي مدير التصوير، بحساسية شعرية وعمق بديعين، كمشاهد أخرى سابقة متميزة وذات تعبير عميق، مثل المشهد الافتتاحي الأيقوني، ومشاهد الأم التي التقطت شاردة في وضع جانبي كلوحة متقنة التكوين، وهذا المشهد الوداعي الأخير الذي قدم بحالة تسليمية راضية يتسع معها الكادر؛ لنرى بيوت القرية وبضع شجيرات نخيل بعيدة، ونرى الأهل مجتمعين ككتلة واحدة، هم في الظل وهو في نطاق ضوء الشمس الهادىء، يبتعد مع علو وتدفق إيقاع الموسيقى بحالة يشوبها الاستبشار والشجن معا، دون بكاء أو صراخ، بل بثبات له جلال، تتابعه الكاميرا ليتغير وضعه في الكادر مع حالات الإضاءة، إلى وضع جانبي جزئي معتم “سلويت”، ثم يصبح في مركز الصورة واضحا، يبتعد أمامنا في عمق الصورة بخطى قوية باتجاه الشمس، التي تلوح في منتصف الأفق هادئة حنونة كمشهد موح بالأمل، يتصل مكانيا وزمانيا بلقطة البداية في المشهد الافتتاحي وتوقيتها، بالتسليم والتسلم، في حالة تبدو كدائرة متصلة تسلم بعضها بعضا، حيث أن المشهدين بنفس المكان والتوقيت ودرجة إضاءة الشمس ونفس اللحن الموسيقي بدرجته الصوتية، نفس المكان لكنه يظهر هنا مكتملا، حيث ترتفع الصورة وصبح اللقطة طويلة، ليبدو فيها فرع النيل الذي كان يؤدي فيه الطفل طقس النيلي، وكأنها رحلة إعداد بطل جديد من مصر.

(نشر في مجلة “الفيلم” عدد سبتمبر 2017 )

Leave a comment